Vues d’exposition

Je ne cherche qu’à passer

2025

Peintures, photographies, vidéo et performance

« Je sentais parfois que ce n’était pas moi qui regardais les arbres, mais qu’eux me regardaient, qu’ils avaient quelque chose à me dire. »

Paul Klee, Journal (1898–1918)

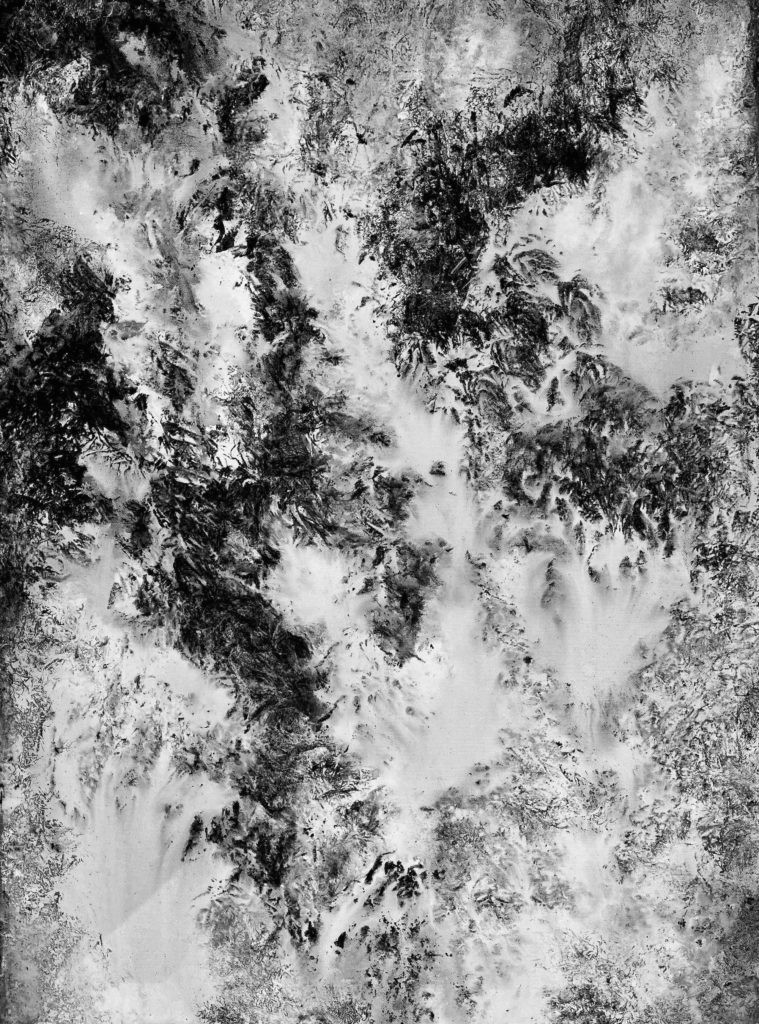

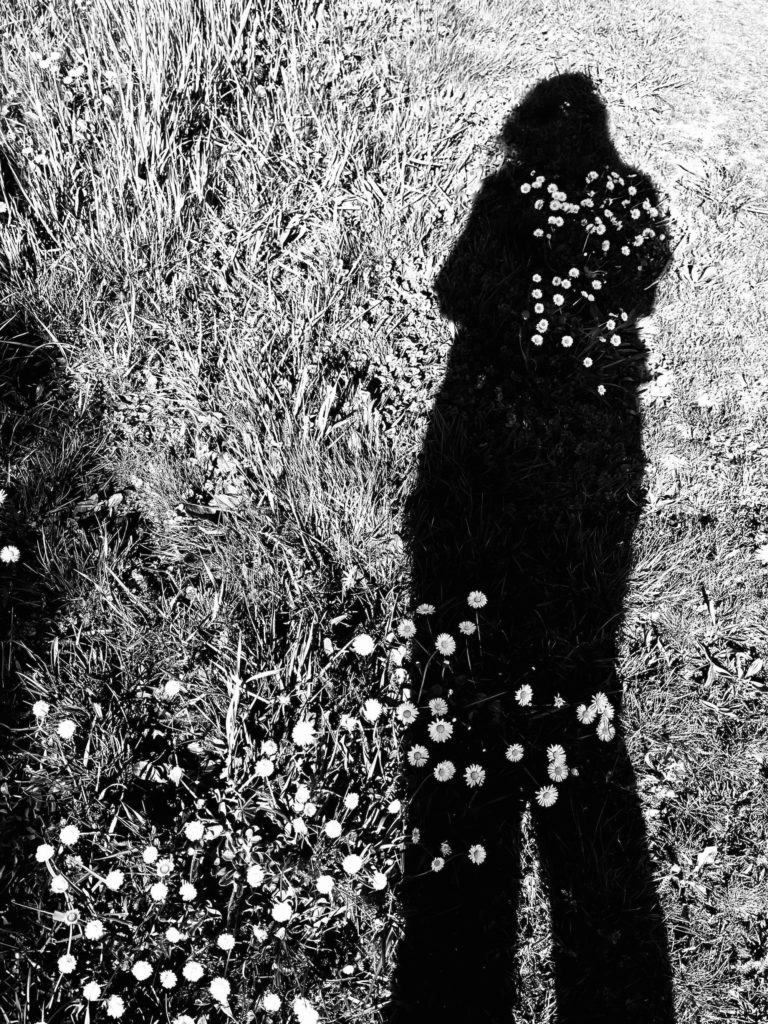

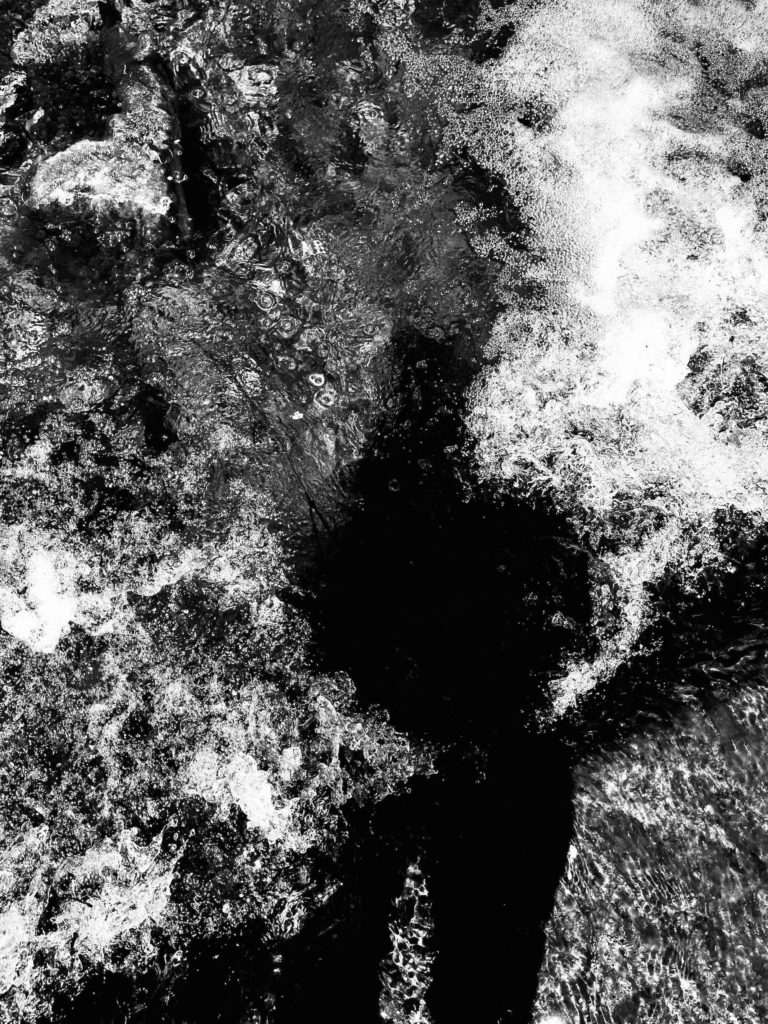

Dans cette exposition conçue comme un parcours à la fois visuel, sensoriel et réflexif, Emmanuelle Michaux interroge notre rapport au monde à travers une constellation d’images et de matières glanés dans une forêt où l’artiste vit seule depuis un an. Photographies en ombres chinoises, peintures abstraites en noir et blanc, fragments naturels rehaussés de feuilles d’or, une vidéo-mémoire composée d’archives personnelles et de paysages intimes.

Le titre de l’exposition, Je ne cherche qu’à passer, emprunté à Montaigne, dit le geste : être là, en corps voyant, traverser plutôt que s’installer, faire du passage la condition même de l’expérience esthétique.

Une poétique du retrait

Depuis plusieurs années, Emmanuelle Michaux développe une pratique à la croisée de l’image, du geste pictural et de l’installation. Son œuvre puise dans une réflexion sur la mémoire, l’enfance, la disparition, mais ce sont là des thèmes qui ne se donnent jamais frontalement. Elle privilégie l’indice, le fragment, l’ombre portée. Le corps de l’artiste, toujours présent mais jamais frontal, se manifeste par soustraction : silhouette projetée sur un tronc, main filtrée par la lumière, voix muette dans un film muet. Ce choix formel inscrit le travail dans une tradition du décentrage du sujet, dans la lignée de ce que Georges Didi-Huberman nomme « survivance » ou ce que Tim Ingold appelle « ligne de vie ».

À rebours d’un art de l’affirmation, Emmanuelle Michaux opère depuis les marges : elle travaille dans l’ombre, sur des seuils — celui de la forêt, celui du souvenir, celui de l’instant qui passe. Il s’agit moins de produire des images que de laisser émerger un monde, ou plutôt des interstices dans le monde.

Le vide comme matrice

La pensée qui traverse ce corpus s’ancre dans une compréhension non occidentale de l’espace. Le vide, ici, n’est ni absence, ni manque, ni néant, mais potentiel, souffle, respiration. Empruntée à la philosophie taoïste, la tension dynamique entre Vide et Plein, entre le Yin et le Yang, irrigue la structure même des œuvres. Loin du dualisme cartésien, l’artiste explore les interdépendances et les résonances entre corps, nature, mémoire, disparition.

Dans cette approche, le Vide n’est pas ce qui manque mais ce qui rend le monde possible. Sans vide, pas de souffle. Sans silence, pas de chant. Sans perte, pas de trace.

Une esthétique de l’attention

Le travail d’Emmanuelle Michaux pourrait être rattaché à une esthétique de la perception, dans la lignée phénoménologique d’un Merleau-Ponty ou d’un Jean-Louis Chrétien : peindre, photographier, filmer, c’est entrer en relation avec le monde par le corps, non comme sujet dominateur mais comme sentinelle ou réceptacle. Voir n’est plus un acte de conquête, mais une disponibilité, une forme d’écoute étendue.

Cette démarche n’est pas sans rappeler les intuitions de Cézanne (« le paysage se pense en moi »), celles de Paul Klee, ou encore les expériences de l’art préhistorique, où l’image n’est pas représentation mais prolongement spirituel du monde. L’artiste ne cherche pas à illustrer un paysage, mais à habiter sa vibration, à traduire l’épaisseur silencieuse du monde. Elle revendique une forme de désappropriation poétique du monde.

« Toute beauté contient quelque chose d’inhumain », écrit Camus.

« C’est ce que nous ne comprenons pas qui est beau », lui répond Claudel.

Ici, l’art devient attention au monde. L’arbre n’est plus décor mais interlocuteur. Le corps n’est plus sujet mais passage.

L’installation comme expérience temporelle

Au cœur de l’exposition, la vidéo fonctionne comme un noyau vivant. Montée à partir d’archives personnelles (films amateurs, images d’enfance, danse adolescente sur la chanson Ma vie), elle agit comme une capsule de temps. Ce n’est pas un récit, c’est une condensation, un cycle, de la naissance à la mort. Les images s’y succèdent comme des réminiscences, non linéaires, entremêlées à des motifs naturels (la mer, la forêt, la lumière), dans une forme de méditation visuelle sur le passage, la mue, la trace.

Cette articulation entre fragments personnels et figures universelles fait écho à l’idée d’un art qui dépasse l’ego pour retrouver la force du geste archaïque : danser, peindre, cueillir, déposer. C’est aussi là que réside une forme d’éthique du regard : être là, avec le monde, sans s’en détacher ni vouloir le plier à sa volonté.

La performance : un corps traversé par les images

Devant cette vidéo, Emmanuelle Michaux propose une performance qui prolonge et déplace l’installation. Dans un espace nu, son corps — tantôt immobile, tantôt en mouvement — traverse les images projetées et se laisse traverser par elles. Ombres, scintillements, silhouettes d’arbres ou pulsations d’archives viennent se déposer sur sa peau, l’envelopper, la fragmenter, parfois la dissoudre.

La performance n’illustre rien : elle est un geste d’écoute. Le corps devient écran poreux, membrane sensible où se croisent le passé et le présent, l’intime et le monde, la lumière et l’effacement. À mesure que l’artiste se déplace, les images se recomposent, glissent, se brisent. Une chorégraphie minimale se déploie, faite de micro-gestes, de suspensions, de tournoiements lents — comme si le corps cherchait moins à danser qu’à capter la vibration du monde.

Ce rituel silencieux fait du spectateur un témoin d’un passage : le passage d’un corps dans une image, d’une image dans un corps. Une manière de rappeler que voir est toujours un acte partagé, une rencontre entre deux présences qui se transforment l’une l’autre.

Une attention au tremblé

Ce que cette exposition propose, in fine, c’est un déplacement de posture : passer de l’artiste comme énonciateur à l’artiste comme médium, de l’œuvre comme message à l’œuvre comme présence, de l’image comme capture à l’image comme interstice. Elle invite à une attention au tremblé des choses, à l’éphémère, à ce qui palpite sous la surface, à ce qui ne se laisse pas dire mais se ressent.

À l’heure où la vitesse, la maîtrise et la visibilité saturent nos vies, Je ne cherche qu’à passer propose un geste de retenue. Une forme de résistance douce, une spiritualité sans dogme, une tentative de renouer avec ce que l’enfance savait déjà : que voir est un acte d’amour, que le monde est à la fois étranger et proche, et que la beauté naît parfois dans le simple fait d’être là.